皆さん、こんにちは。

前回に続き整骨院、接骨院の先生方が、今後の整骨院業界で成功するために1番最初に取り組むことを順番にお伝えいたします。

整骨院完全自費化スクールの田口誠二が、

治療院成功塾の作尾大介先生と対談する形で、

特に自費移行をお考えの先生方の参考になるような内容となっておりますので、ぜひお時間のある時にお読みください。

音声データでも聞くことができるようになっておりますので、通勤時に聞き流していただいても結構です。

音声はこちら

↓

今回は

「院内を飾る小物類の処分」

というテーマでお伝えいたします。

今回も「治療院成功塾」の作尾大介先生にアドバイスをいただきながらお伝えいたしますね。

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]治療院にいらないものというテーマでお伝えしてまいりましたが、

1つ目が各種保険取り扱いのステッカーや保険関連のポスターを剥がすことだったと思います。

2つ目のステップとして、待合室の漫画や雑誌の処分でしたね。

3つ目は「待合室や治療ブースの観葉植物」は必要ありませんよ、できれば処分しましょうね、ということでした。

今回は4つ目のステップとして「院内を飾る小物類」についてお話をさせいただきます。[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]これまでのお話で、院内に不要なものは置かないようにしましょう、処分しましょうとお伝えさせていただきました。

では、この院内を飾るような小物類はいかがでしょうか。

例えばクリスマスの季節にクリスマスツリーを飾る、

ハロウィンの季節にかぼちゃのグッズを置く、

梅雨時期にカエルが傘をさした人形を置く、

こんな小物類って患者さんが目にしてリラックスできるというか、

会話のネタになるというか、

そんなに悪いものではないように思いますが自費治療院には必要なんですか?

作尾先生いかがですか?[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]そうですね、保険中心に取り扱っている院ならいいんじゃないでしょうか。

しかし自費治療専門の治療院であればこの小物類も必要のないものになってしまいます。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]そうなんですね、確かに私に院も昔、保険を扱っていた頃は小物類が所狭しと置いてありました。

・患者さんが編んでくれた毛糸の人形

・患者さんがお土産で宮島で買ってきてくれた「健康」と書かれたしゃもじ

・かわいい鳥の人形

・犬の写真が入った写真たて

・ハーバリウムというお花をオイルにつけてあるやつ・・・

まだまだ他にもありましたが、今は1つもありません。

やっぱりこれって、こられる患者さんのための雰囲気作りのつもりでやっていますが、治療には必要ないからいらない、ということでしょうか?[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]そうですね、治療院の中でも自費治療専門となると、やはり治療が1番大事なわけです。

「治療」のなかには問診や治療後の説明や患者さん対応などの一連の流れも含まれますが、患者さんの体がよくなるということに特化しなければ自費治療院はやっていけません。

その治療に小物は使いませんよね。

人形で治療したりしゃもじで体を触ったりもしないからやっぱり必要のないものとなります(笑)

必要ないものは最初からないほうがシンプルで清潔感もありますよね。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]確かに、人形なんか掃除しにくいから埃が被ったり、結局不衛生の元になりますよね。

あと、よっぽどデザインの能力がある人じゃないと、センスよく小物を配置するなんてことは無理ですからね。センス良く配置しているつもりという人は多いですが・・・。

ごちゃごちゃするだけでいいことはありませんね。

例えばですが、次回予約に必要な卓上カレンダーなどは、これも片付けたほうがいいのでしょうか?[/word_balloon]

——————

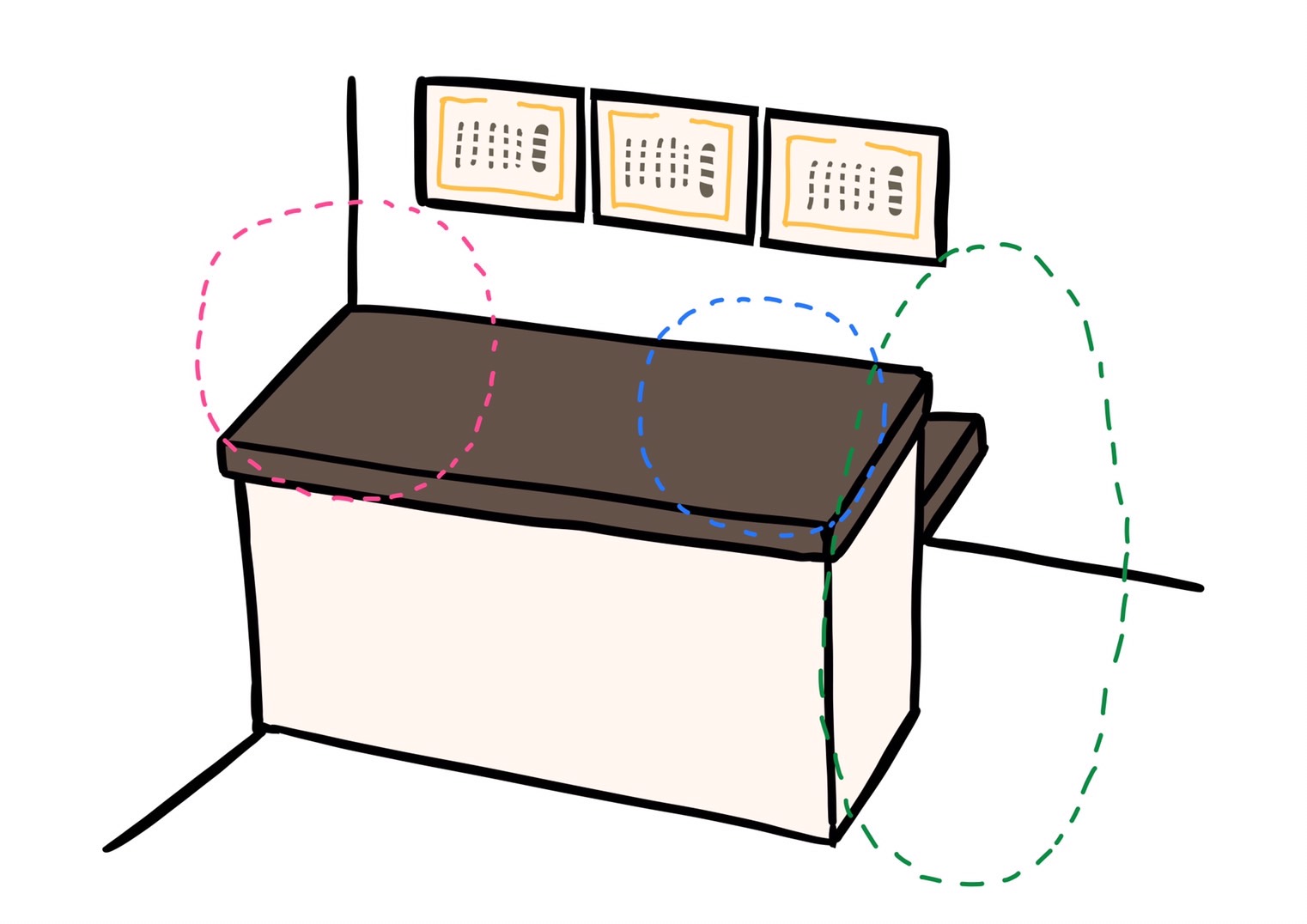

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]卓上カレンダーは必要なものなので置いてあっていいと思います。

基本的にカウンターや棚の上、机の上に置いていいものは、それぞれ1つまでと考えてください。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]棚の上には1つ、それは判断しやすい基準ですし、シンプルでスッキリしそうですね。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]本当にそうですよね。

物が少ないほうが配置や掃除も考えなくてもいいですし、結局患者さんのためになるというものです。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]おっしゃる通りです。

自費治療専門の治療院で成功されている先生の院に小物がたくさん置いてあるところは見たことないですもんね。

作尾先生は自費移行の塾を運営されていますが、そういった点をご指導されているんですか?[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]はい、自費移行のステップとして不要なものを院内に置かないという点で、小物類の撤去をアドバイスさせていただいています。

そのおかげで院内がスッキリして清潔感が出るだけでなく、場合によっては院内の動線が改善されてオペレーションがスムーズになった例なんかもあります。

つまりリピート率改善や売り上げアップにつながるということです。

不要なものを処分するだけでこんな変化が出るんでしたらやらない手はないですよね。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]そうですよね。

ただ、処分するといっても「これは多分必要だから残そう」と思ってしまう場合も多くないですか?

私自身が処分したつもりでもまだ不要なものを置いていたなんてことが数年前に何度も経験していますから。

そんな時は作尾先生の塾ではどうされているんですか?[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]はい、実際に会員の先生の院に行って、個別に指導させていただいています。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]それはいいですね。成功されている先生に直接見てもらって直接アドバイスをもらったら分かりやすいですよね。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]そうなんです、なかなか自分1人でやろうと思っても今までの景色が慣れすぎて気づかないことが多いですからね。[/word_balloon]

——————

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]おっしゃる通りです。

アドバイスいただけるということはとても心強いことだと思います。

今日は自費移行の4つ目のステップとして「院内を飾る小物類」についてお伝えいたしました。

作尾先生、貴重なお話をいただきありがとうございました。[/word_balloon]

ーーーーーーーー

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]ありがとうございました。[/word_balloon]

ーーーーーーーー

【治療院成功塾】

https://chiryoin-jihiseiko.com/

治療院成功塾の作尾先生に自費移行の質問をする時はこちらから

——————

【整骨院完全自費化スクール】

整骨院完全自費化スクールの田口に自費移行の質問をする時はこちらから

——————

(監修 柔道整復師 田口誠二)